Personalized Nutrition

の世界へようこそ

「パーソナライズドニュートリション」

それは究極のフードサイエンスとも言われる、

一人ひとりに最適化された栄養改善。

VITANOTEは、栄養科学に基づき

栄養バランスを整えることで、

あなたの可能性を最大化します。

商品の特徴を見る

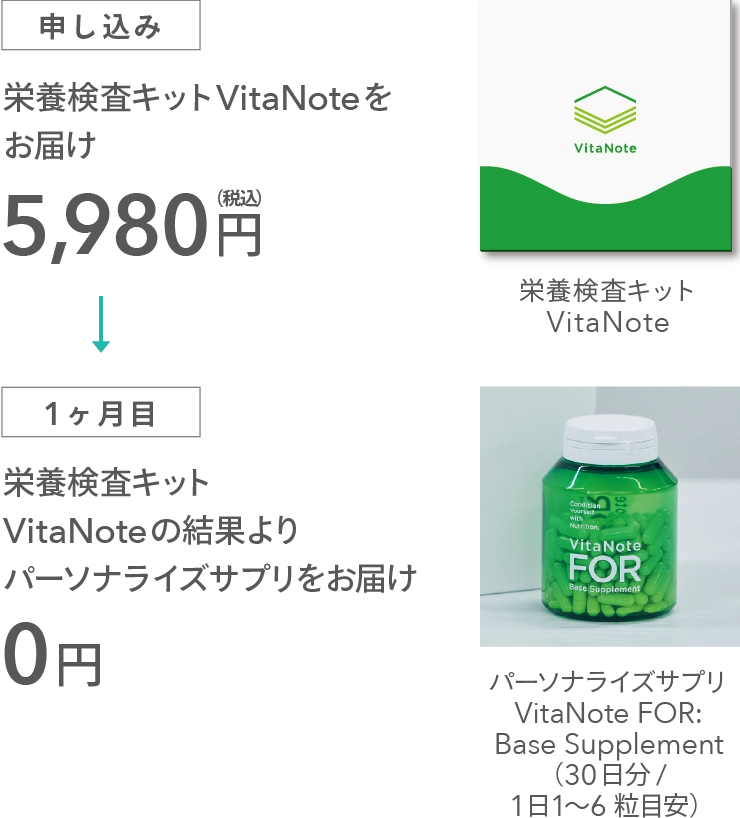

パーソナライズサプリ

VitaNote FOR:

Base Supplementの特徴

01尿検査の結果に合わせてお届け

尿検査の結果をもとに、あなた専用に栄養素を配合してお届けします。

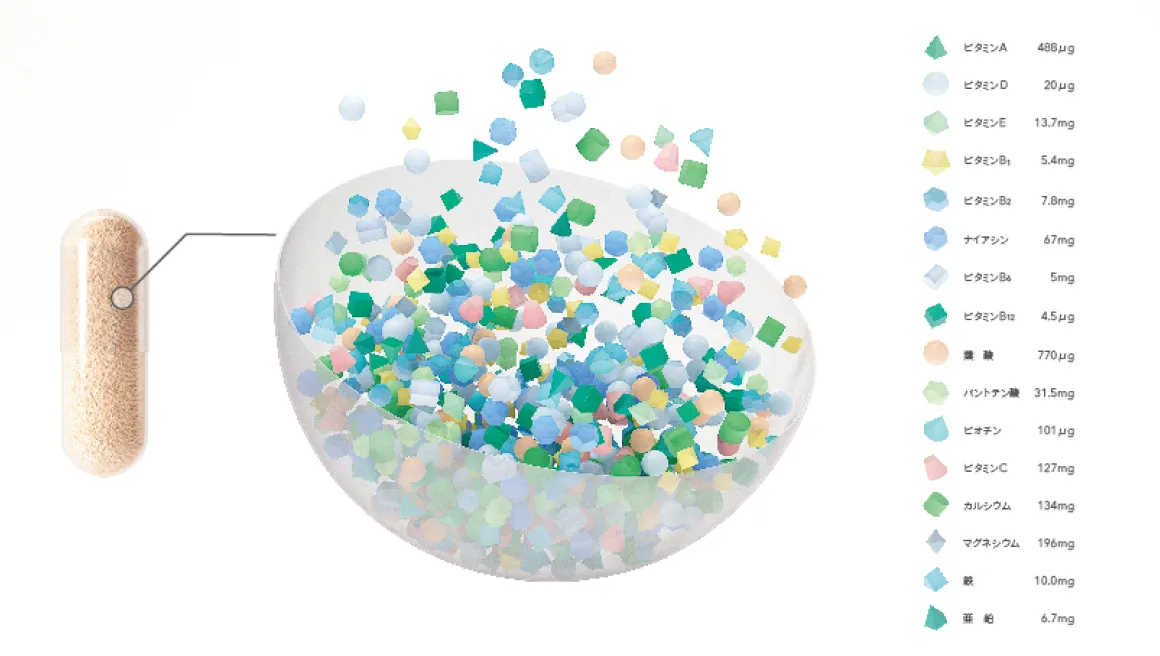

02一人ひとり、mg単位で

栄養素を配合

栄養素を一人ひとり個別に、mg単位で配合。

一般的なサプリと違い、過剰摂取や不足の心配がありません。

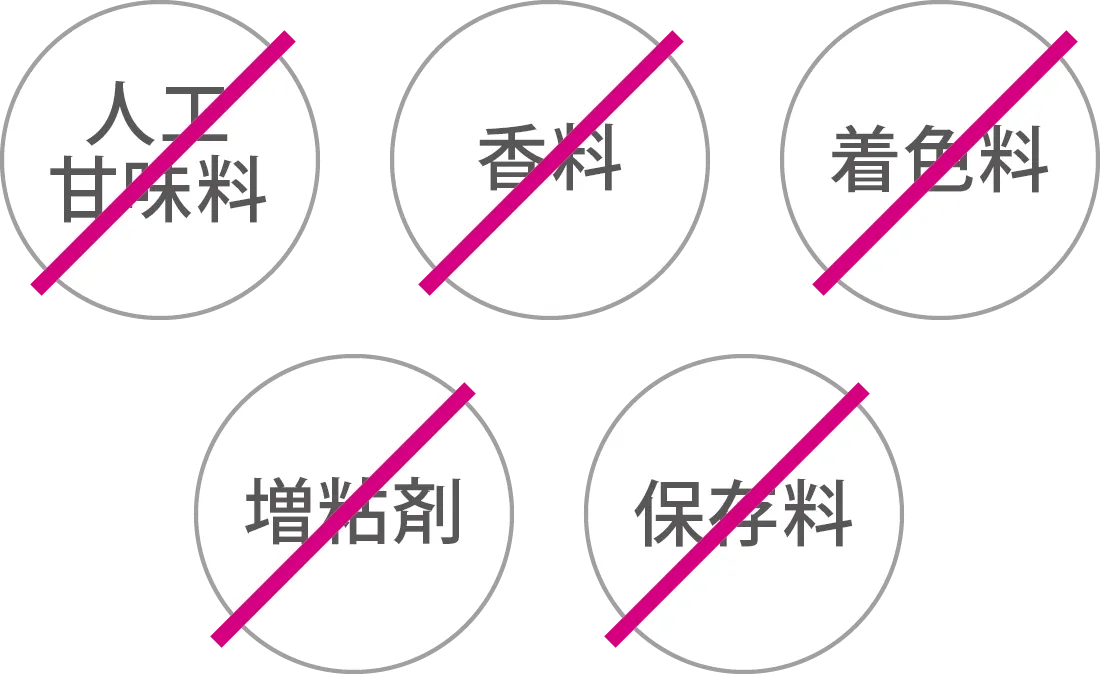

03自社工場で生産するから、

余計な原材料を最小限に

デキストリン:いも類やとうもろこしのデンプンを分解(低分子化)したもの

ゼラチン:動物の骨や皮に多く含まれるコラーゲンというたんぱく質から作られたもの

郵送型栄養検査キット&

パーソナライズサプリ

初回限定セット

- 出典 H・Bフーズマーケティング便覧2022 検査キット編 基礎栄養検査カテゴリーシェア2021 売上金額(株)富士経済

- VitaNoteの検査登録・尿の投函期限は、製造日より120日です。期限内に検査されない場合、一般に不足する栄養素を配合したサプリのお届けとなりますのでご注意ください。

毎月のお届け内容

初回限定セット

2回目以降

※出典 H・Bフーズマーケティング便覧 2022 総括・パーソナライズ編

基礎栄養 検査サービスカテゴリーシェア

2021年(実績)売上金額(株)富士経済

栄養検査キット

VitaNote FORの特徴

01直感的にわかりやすい検査結果画面

レーダーチャートで、ひと目で栄養状態を確認できる

レーダーチャートで、ひと目で栄養状態を確認できる 栄養素ごとの過不足が、mg,μg単位でわかる

栄養素ごとの過不足が、mg,μg単位でわかる

02行動に移すためのヒントがわかる

栄養素ごとの役割、不足・過剰時のリスク、摂取のポイントなどがわかる

栄養素ごとの役割、不足・過剰時のリスク、摂取のポイントなどがわかる 摂るべき食材がわかる

摂るべき食材がわかる

03自宅でカンタン採尿

尿をスピッツに入れて、専用封筒で郵送するだけ。

必要なものはすべてキットに入っているので、安心して検査いただけます。

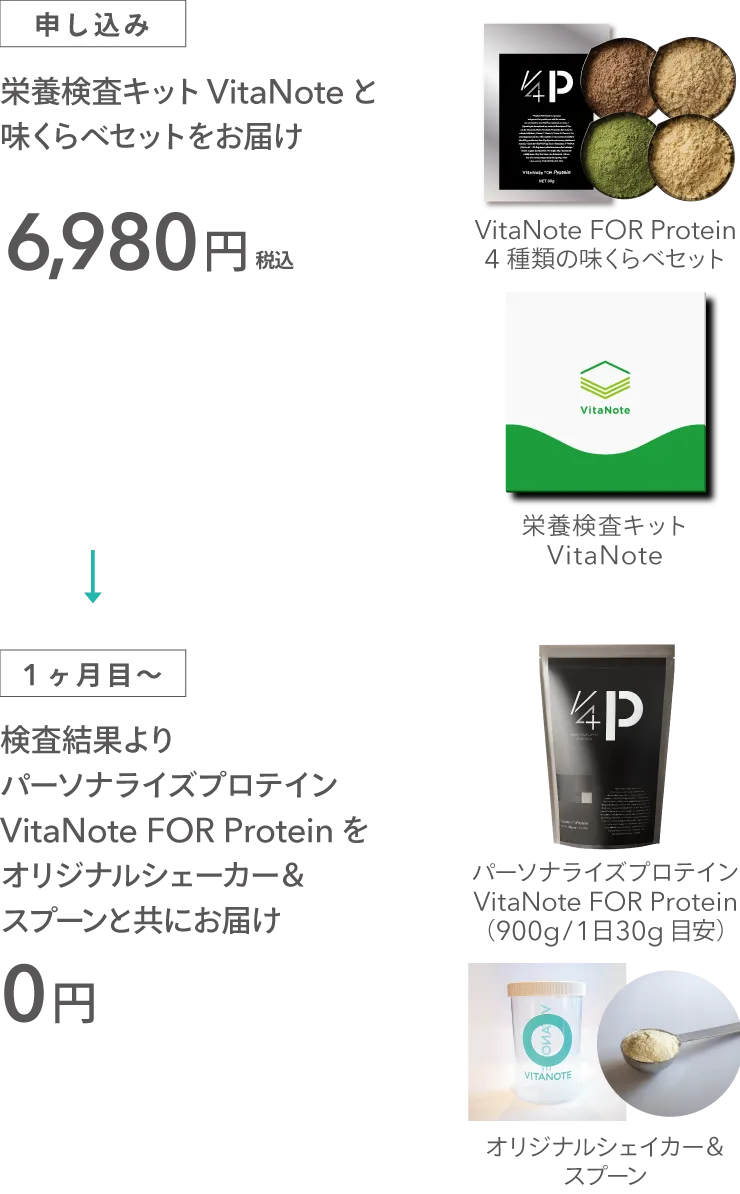

アスリート仕様のあなた専用プロテイン

パーソナライズプロテイン

VitaNote FOR: Protein

パーソナライズサプリ

VitaNote FOR:

Base Supplementの特徴

01尿検査の結果に合わせてお届け

毎日使うプロテインを、あなた専用に。

2種類の栄養検査の結果をもとに、一人ひとり栄養素を配合してお届けします。

02一人ひとり、mg単位で

栄養素を配合

栄養検査の結果をもとに、mg単位で栄養素を配合。

1人ひとりに異なる配合でお届けするフルパーソナライズ仕様。

03こだわり抜いた原材料

04厳選素材で作るオリジナルフレーバー

チョコレート

不動の人気No.1。良質なカカオ豆からできたココアパウダーを使用。

宇治抹茶

京都府産の宇治抹茶100%を贅沢に使用

黒糖きなこ

北海道産大豆100%を使用した国産きな粉と沖縄県産さとうきび100%を使用した加工黒糖を使用。

ロイヤルミルクティー

茶湯を“一滴”ずつ風味をしっかり丁寧に閉じこめた紅茶エキスを使用。

毎月のお届け内容

初回限定セット

2回目以降

いつもの食事をパーソナライズ

パーソナライズ栄養食

VitaNote FOR: Food

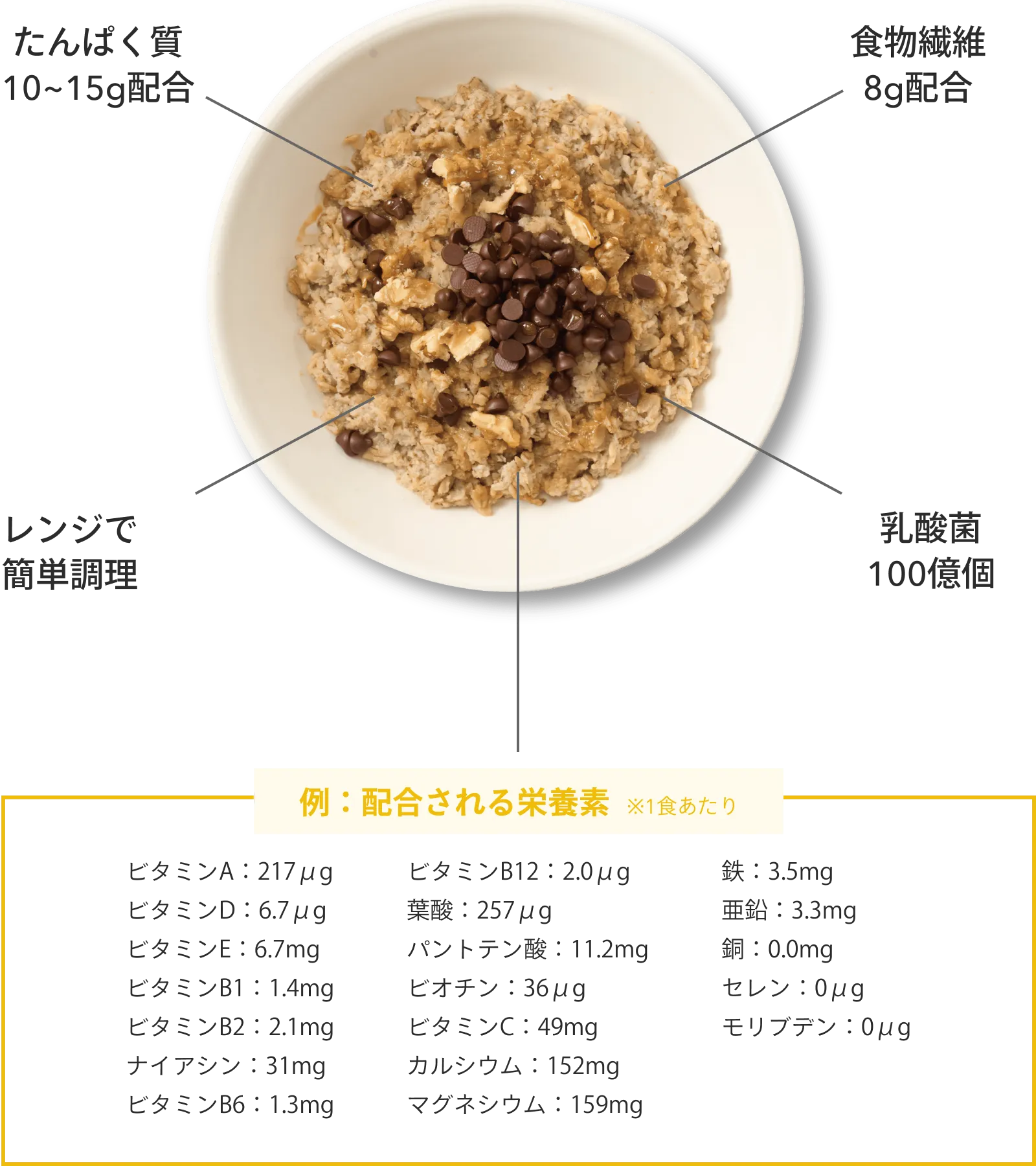

[栄養をオーダーメイド配合]

[厳選した原材料を使用]

【新商品】

VitaNote FOR:

オートミール をご紹介

栄養検査の結果から、

あなた専用にmg単位で配合

栄養検査の結果をもとに、mg単位で栄養素を配合。

一人ひとりに異なる配合でお届けするフルパーソナライズ仕様。

好きなテイストで、

美味しくオートミール習慣

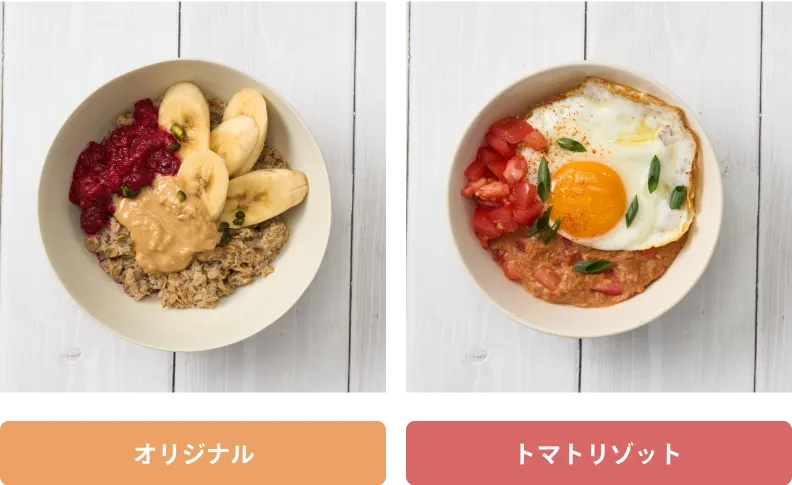

VitaNote FOR:オートミール

オリジナル

お湯で溶かして簡単調理

やさしい麦の味わいが

噛むほどに広がります。

- 内容量(1食分)

- 50g

- 栄養成分表示(1食 50g あたり)

エネルギー 173Kcal 脂質 2.3g 食物繊維 8.7g 炭水化物 28.3g 乳酸菌 100億個 食塩相当量 0.06g たんぱく質 15.0g パーソナライズ配合のビタミン・ミネラルの配合量はお客様ごとに異なります。商品裏面のラベルでご確認ください。

VitaNote FOR:オートミール

トマトリゾット

トマトリゾット風味の

食べやすいオートミール

はじめてオートミールを食べる方に

おすすめです。

- 内容量(1食分)

- 50g

- 栄養成分表示(1食 50g あたり)

エネルギー 178Kcal 脂質 2.2g 食物繊維 7.2g 炭水化物 33.1g 乳酸菌 100億個 食塩相当量 0.92g たんぱく質 10.8g ※パーソナライズ配合のビタミン・ミネラルの配合量はお客様ごとに異なります。商品裏面のラベルでご確認ください。