目次

クロムの機能

クロムの消化、吸収、代謝

クロムの摂取量

過不足のリスク

クロムが多く含まれる食品10品目

原子番号24のクロム族元素の一つです。

生活に関わるクロムには複数種類ありますが、栄養素として使われるのは3価(Cr3+)です。(3

成人の体内に約2mg存在しています。主に糖の代謝に関わる栄養素です。(2

クロムの機能 (1(2

インスリンの働きを助ける

インスリンは糖からエネルギーを合成し、血糖を調節するホルモンです。

クロムはそのインスリンの働きを増強させる役割を持つと言われています。

クロムの消化・吸収・代謝 (2(3

小腸から吸収され、吸収率は1%程度

食事から摂取したクロムの吸収率はわずか1%程度だと考えられています。

クロムの吸収率は亜鉛と組み合わせると減少し、ビタミンCと組み合わせると増加します。

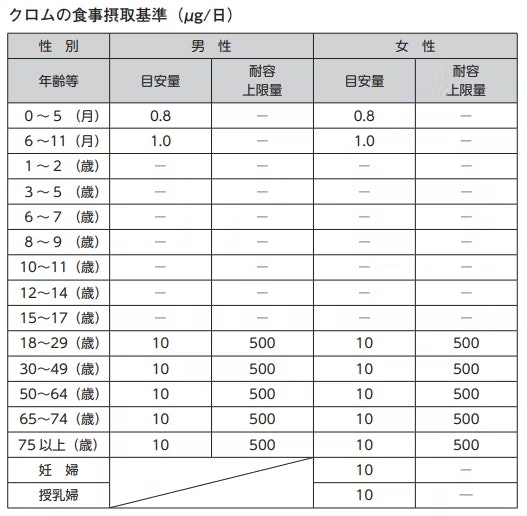

クロムの摂取量 (3

成人の男女で、10μg/日摂取が推奨量とされています。

耐容上限量は定められていません。

過不足のリスク

通常の食事で過剰摂取の可能性は低く、サプリ利用は推奨されていない (1(3

余分なクロムは尿として排泄されるため通常の食事で過剰摂取になる可能性は極めて低いですが、サプリなど健康食品の利用で過剰摂取になる場合があります。

過剰症は調査段階ですが、インスリンの働きを低下させる可能性があると考えられています。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準2020年版」ではサプリの利用を推奨していません。

なお、6価のクロム(Cr6+)は発がん性も指摘されている有毒物質です。

必要量がわずかなので欠乏症は起こりにくい (1(2

吸収率の低いクロムですが、必要量が少ない上に幅広い食品に含まれているため、通常の食生活ができていれば不足の心配はありません。

長期で食事が摂取できない状況になるなどして欠乏すると、耐糖能異常や成長障害、脂質・たんぱく質の代謝異常、高コレステロール血症などが症状として現れます。

クロムが多く含まれる食品 (1(4

チョコレート、砂糖、アーモンドなど手に入りやすい食品全般に含まれています。

あらゆる食品に含まれているため、あまり気にしなくて良いでしょう。

参考文献

- 上西一弘. 栄養素の通になる. 第4版, 女子栄養大学出版部, 2016, p.232-237.

- 奥恒行, 柴田克己. 基礎栄養学. 改訂第5版, 南江堂, 2015, p.216.

- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2020年版.

- 文部科学省. 日本食品標準成分表2020年版(八訂).