目次

マグネシウムの機能

マグネシウムの消化、吸収、代謝

マグネシウムの摂取量

過不足のリスク

マグネシウムが多く含まれる食品10品目

原子番号12の金属元素で、骨や歯の形成、酵素反応やエネルギーの産生などに関わる栄養素です。3)

50〜60%は骨に含まれ、残りは細胞内液や筋肉などに存在し、骨が貯蔵庫の役割を果たしています。1)2)3)

マグネシウムの機能 1)4)

骨の形成を助ける

骨や歯にカルシウムが行き渡るように調節し、丈夫な骨の形成を助けています。

筋肉の収縮に働く

筋肉収縮の調整を行います。

筋肉の1つである心臓(心筋)が正常に拍動するのも、マグネシウムの働きのおかげです。

血圧の低下に関わる

血圧の調節は、細胞内のカルシウムやナトリウムの濃度調節によって行われます。

マグネシウムは動脈を弛緩させて、血圧を下げる方向に働くと言われています。

補酵素として体内の多くの酵素反応に関わる

補酵素として体内の多くの酵素反応に関与します。

これにより、糖質をエネルギーに変化させたり、たんぱく質を合成したり、脂肪を燃やしてエネルギーを生み出したりします。

マグネシウムの消化・吸収・代謝 2)3)

小腸で吸収され、吸収率は40~60%

摂取したマグネシウムは、小腸で吸収されます。

成人の平均的な食事での吸収率は約30〜50%だと考えられ、摂取量が少ないと吸収率は上昇します。

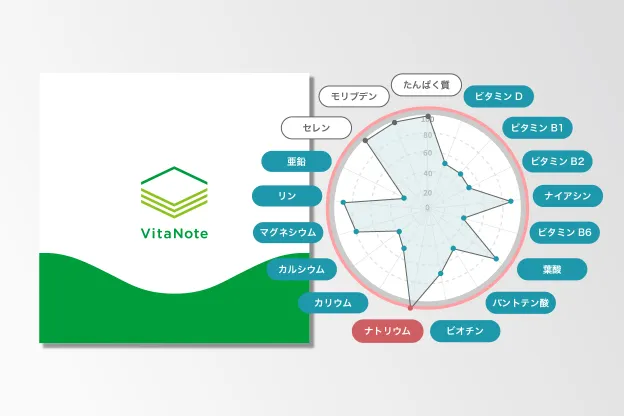

たんぱく質や糖質、ナトリウム、ビタミンDなどで吸収が促進されます。

マグネシウムの摂取量 3)

成人の男女で、270〜370mg/日摂取が推奨量とされています。

通常の食事による上限量は定められていませんが、サプリのような通常の食品以外からの耐用上限量は成人で350mg/日と設定されています。

過不足のリスク 1)3)

通常の食事で過剰症の心配はない

余分なマグネシウムは汗や尿として排泄されるため、通常の食事摂取で過剰摂取による健康障害が発現した報告はありません。

サプリや健康食品などの過剰摂取では下痢の症状が報告されています。

基本的に欠乏症の心配はないが、心臓の病気に繋がる可能性がある

通常の食生活が送れていれば基本的に不足することはありません。

慢性的に不足すると、狭心症や心筋梗塞といった、心臓の病気のリスクが高まる可能性が考えられています。

マグネシウムが多く含まれる食品10品目 5)

ほとんどの食品に含まれていますが、特に海藻やごま、ナッツ類、精製されていない穀類、葉もの野菜類に多く含まれています。

参考文献

- 上西一弘. 栄養素の通になる. 第4版, 女子栄養大学出版部, 2016, p. 184-189.

- 奥恒行, 柴田克己. 基礎栄養学. 改訂第5版, 南江堂, 2015, p. 204-205.

- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2020年版.

- 田地陽一. 栄養科学イラストレイテッド 基礎栄養学. 第3版, 羊土社, 2018, p. 142.

- 文部科学省. 日本食品標準成分表2020年版(八訂).