目次

ビタミンCの機能

ビタミンCの消化、吸収、代謝

ビタミンCの摂取量

過不足のリスク

ビタミンCが多く含まれる食品10品目

別名アスコルビン酸といい、皮膚や細胞のコラーゲン合成に必要なビタミンです。抗酸化作用も認められています。(1

ビタミンCの機能 (1

酸化を防ぐ

酸化を防ぎ、老化や動脈硬化を予防します。

ビタミンEと働くことで、LDLコレステロールの酸化を抑えて心臓血管系の疾患を予防します。

コラーゲンの合成を助ける

皮膚や細胞のコラーゲンの合成に不可欠なビタミンです。

コラーゲンは肌だけでなく、丈夫な血管や筋肉を作るとも言われています。

メラニン色素の沈着を防ぐ

シミの色素はメラニンといいます。

メラニンは紫外線の刺激とチロシナーゼという酵素によって体内のチロシン(アミノ酸)が変化することで生成します。

ビタミンCはチロシナーゼの働きを阻害し、メラニン色素の沈着を防ぎます。

鉄の吸収をサポートする

ビタミンCは鉄を体内で吸収しやすい形に変化させます。

ビタミンCの消化・吸収・代謝 (1(2

食事もサプリも体内での利用効率は同じ

消化管で吸収され、血中に送られます。

消化の過程は食品ごとに異なり、一緒に食べる食品にも影響されます。

吸収率は通常90%程度で、1g/日以上摂取すると50%以下と減少していきます。

食事の場合もサプリの場合も、体内での利用効率は変わりません。

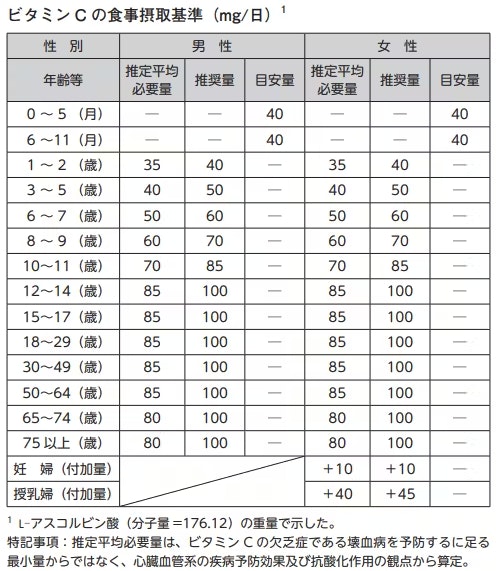

ビタミンCの摂取量 (3

日本人の食事摂取基準(2020年度版)では、成人の男女で100mg/日摂取が目安とされています。

またVITANOTEで採用している栄養向上基準*では、成人の体内を飽和させるために必要な摂取量として、210mg/日を至適量としています。

*栄養向上基準とは、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」に加え、ユカシカドが独自に策定した「至適量」を用いた、より満たされた栄養状態を目指すための基準です。

タバコを吸う人はビタミンCを消耗しやすいため、余分に摂取することが進められています。

上限量の設定はありませんが、サプリなどの健康食品を使用する場合、1g/日以上の摂取は推奨されていません。

過不足のリスク

通常の食事で過剰症の心配はない (3

余分なビタミンCは速やかに排泄されるため、通常の食事摂取で過剰摂取による健康障害が発現した報告はありません。

ただし、サプリなどでビタミンCを大量に摂取すると吐き気や下痢、腹痛など、胃や腸へ悪影響を及ぼす場合があります。

また腎臓の機能に障害がある場合、腎シュウ酸結石のリスクが高まる可能性が報告されています。

欠乏すると出血しやすくなる (1(2

毛細血管がもろくなり、歯茎などで出血しやすくなる壊血病等のリスクが高まります。

これにより強い倦怠感や関節痛、イライラなどの症状が現れる場合があります。

ビタミンCが多く含まれる食品10品目 (1(4

果物、野菜に多く含まれます。

動物性食品にはほとんど含まれません。

体内での吸収率は90%程度と高いですが、水に溶け、光や空気、熱で壊れやすいため、調理中での損失は大きい栄養素です。

生で食べたり、電子レンジで加熱したりすると損失を少なくできます。

参考文献

- 上西一弘. 栄養素の通になる. 第4版, 女子栄養大学出版部, 2016, p.126-129.

- 奥恒行, 柴田克己. 基礎栄養学. 改訂第5版, 南江堂, 2015, p.184-185.

- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2020年版.

- 文部科学省. 日本食品標準成分表2020年版(八訂).