筋力向上やダイエットのためにプロテインを活用している方も多いかもしれません。しかし、飲み過ぎにはデメリットもあります。この記事では、プロテインの役割や過剰摂取によるデメリット、効果的な活用方法について解説します。

プロテインとは? 4)

プロテインとは、英語でたんぱく質のことですが、日本ではプロテインサプリメントのことをさす言葉としても使われます。ドリンクタイプが多いですが、バータイプやスナックタイプのものもあります。食事だけでは十分な量のたんぱく質を摂取しにくい場合、プロテインを活用することで効率よく摂取することができます。

たんぱく質の役割と必要量1)3)

たんぱく質は臓器や筋肉など、体を構成する主成分になったり、酵素やホルモンなど体の機能を調整する成分にもなります。分解されてエネルギー源としても利用されます。

不足すると体力や思考力の低下など、体全体の機能低下に繋がります。

日本人の食事摂取基準では、成人男性で60g/日、成人女性で50g/日が推奨量とされています。

激しい運動をすると、たんぱく質の分解が促進されるため、食品からの摂取量を増やす必要があります。また、外傷や感染症などによっても必要量は増加します。

プロテインの過剰摂取によるデメリット3)4)

①摂取カロリーが増える

たんぱく質は1gあたり4kcalのエネルギーを持ちます。プロテインを過剰に摂取し、体作りやエネルギーとして使われなかった余分なたんぱく質は、体脂肪として蓄えられ、体重増加につながる可能性があります。

②腎臓に負担がかかる

食品から過剰にとったたんぱく質は尿中に排泄されます。尿による排泄には腎臓が関わるため、たんぱく質の過剰摂取は腎臓に負担をかけます。また、カルシウムの尿中排泄量が増加し、骨が弱くなる可能性もあります。

プロテインの効果的な活用方法2)4)5)

①偏った食事の栄養補給

食事がおにぎりや麺類など炭水化物に偏っている場合、プロテインを取り入れることで不足しがちなたんぱく質を補うことができます。忙しくて食事のバランスが乱れがちな方にはおすすめです。

②高齢者の栄養補給

高齢者は食事量が少なくなりやすいため、必要なたんぱく質を十分に摂取できないことがあります。高齢者のたんぱく質摂取不足はフレイルやサルコペニアといった筋肉量の減少につながるおそれがあります。プロテインを取り入れることで、食事では不足してしまうたんぱく質を補うことができます。

③他の栄養素とバランスよくとる

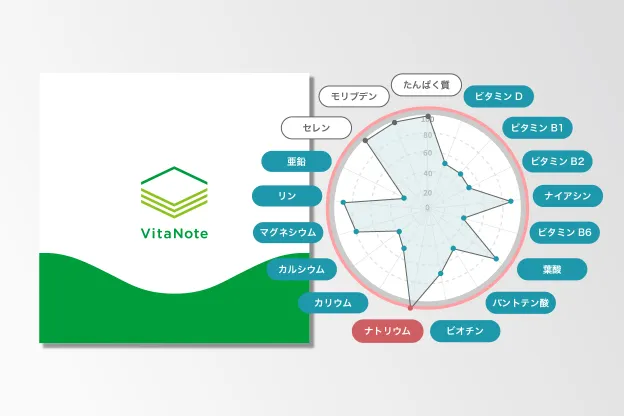

プロテインだけに頼るのではなく、肉や魚、卵などの食品からもたんぱく質を摂ることは重要です。炭水化物や脂質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂ることは健康的な体作りに欠かせません。

たんぱく質の代謝にはビタミンB6が関わるため、プロテインをとっている方は意識して摂取しましょう。ビタミンB6はまぐろやかつお、にんにくなどに多く含まれています。

プロテインを上手に活用しよう

プロテインはたんぱく質を手軽に補給できるサプリメントですが、飲み過ぎはカロリーオーバーや体への負担につながる可能性もあります。プロテインにはたくさんの種類があり、それぞれの商品に特徴があるため、自分の目的にあった商品を選ぶことも大切です。

バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせ、プロテインを健康的な体作りに活用しましょう。

参考文献

- 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準2020年版.

- 文部科学省. 日本食品標準成分表2020年版(八訂).

- 上西一弘.栄養素の通になる.第4版,女子栄養大学出版部,2016,p.20~23

- 吉田企世子. あたらしい栄養学.高橋書店,2016,p.178,179

- 厚生労働省,サルコペニア.eヘルスネット.(参照:2025-02-27)

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-087.html